Por Max Díaz

Por Max Díaz

05 de Enero, 2026

La segunda mitad del siglo XIX fue decisiva para los avances de la Rusia zarista: Dostoievski publicaría algunas de sus obras más importantes, como Crimen y castigo y Los hermanos Karámazov; León Tólstoi escribiría Guerra y paz y Anna Karenina; Chaikovski componía El lago de los cisnes y El cascanueces, y Dmitri Mendeléyev organizaba los elementos químicos de una forma que le permitiría encontrar otros faltantes. Lo bautizó tabla periódica.

Y, aunque Aleksandr Popov ya comenzaba a coquetear con las ondas de radio casi a la par de Marconi, y Aleksandr Lodygin se preparaba para patentar una bombilla de filamento de carbono años antes que Edison; lo cierto es que Rusia se sentía, de cierta manera, en deuda y desventaja. Estaba en una especie de purgatorio entre oriente y occidente: dos hemisferios que comenzaban a tender puentes entre sí. A pesar de los inventos revolucionarios de los rusos y sus épocas de bonanza cultural, a ojos internacionales seguían siendo un pueblo campesino, árido y empobrecido.

Durante décadas, se habló de la importancia de crear un ferrocarril capaz de cruzar Siberia. Desde 1850, los gobernadores de la región —que representa más de un 75% del territorio ruso—, como N. N. Muravyov-Amursky, contrataron a empresarios extranjeros. Querían propuestas del tren que llegaría desde China hasta el Océano Ártico. Los ingenieros trazaban mapas y presupuestos, guardaban los papeles en sobres y los enviaban a San Petersburgo para que estudiaran su viabilidad.

El comité de ministros, sin embargo, era una piedra de tope. Un departamento de inversiones conservador que solía rechazar los proyectos del ferrocarril. Alegaban que el retorno de inversión de un proyecto de esa magnitud sería prácticamente inexistente: Siberia apenas estaba poblada, la industria era mínima, y los recursos naturales solían extraerse de la mano de obra esclava o presidiaria. Por último, el costo de capital que demandaba la construcción de una red de miles de kilómetros sobre taiga y permafrost era incalculable.

Fiódor Dostoievski (izq), autor de Crimen y castigo y Los hermanos Karámazov, estuvo encarcelado en Siberia por pertenecer al círculo de Petrashevski. Vivió una falsa ejecución y fue enviado a los campos de trabajo forzados, que marcaron profundamente su literatura e idea del hombre.

Sin embargo, la geopolítica hizo su trabajo: cerca del final del siglo XIX, las potencias coloniales europeas y un Japón que vivía un auge industrial comenzaban a expandir su influencia en China y el Pacífico. Rusia, con su costa del Pacífico en Vladivostok, se encontraba en una posición comercial y logística precaria. Si estallaba un conflicto en el Lejano Oriente, los rusos tardarían meses en enviar refuerzos. La ruta marítima desde el Báltico o el Mar Negro implicaba circunnavegar África o atravesar el Canal de Suez —controlado por los británicos—. En palabras de Procurement: sus lead times eran inaceptables. Además, la falta de transporte terrestre dejaba a Siberia vulnerable a la penetración económica china y a la dependencia de importaciones para su propia supervivencia. No importaba cuán alejado estuviese o cuán árido fuese Siberia. No podían arriesgar una ocupación extranjera, ni en términos literales ni culturales.

Se pusieron manos a la obra con la llegada del Zar Alejandro III que, en 1891 —tres años antes de morir víctima de una nefritis— emitió un rescripto imperial, el equivalente a una orden ejecutiva, en que declaraba: “Deseo conectar a las regiones siberianas con la red ferroviaria interna”.

La caligrafía del zar cambió la historia de Rusia, y lo que antes era un delirante y dudoso proyecto comercial, se convirtió en un imperativo estratégico nacional. El tren que se construiría planeaba ir mucho más allá del retorno de inversión: sería una herramienta de integración y una proyección del poder nacional.

El proyecto quedó en manos del Ministro de Finanzas, Sergei Witte. Witte conocía el potencial de un ferrocarril. Él mismo había dedicado largos años a la industria de los trenes al trabajar como operario en cargos básicos y burocráticos, y sabía que el proyecto en el que estaban trabajando debía ser el motor de la industrialización rusa.

Zar Alejandro III, fotografiado por Sergey Lvovich Levitsky.

Witte rechazó el modelo de concesiones privadas extranjeras que ganaba popularidad en el mundo. No quería perder soberanía estratégica ni confiarle secretos de estados a compañías foráneas. Quería un modelo de financiación estatal directa, pero dándole un giro moderno. El proyecto, calculó, costaría desde 350 millones de rublos oro. El ministro, entonces, reestructuró la economía rusa por completo.

Implementó el patrón oro en 1897 para estabilizar el rublo y hacer atractiva la deuda rusa en los mercados internacionales, especialmente en Francia. Aumentó los impuestos indirectos sobre el alcohol, el tabaco y el azúcar, para convertir el consumo de los ciudadanos rusos en líneas de tren. Su visión era circular: el ferrocarril crearía demanda para las industrias de los Urales y San Petersburgo; las industrias, ante la demanda creada, generarían empleo y crecimiento económico; y este crecimiento económico justificaría la enorme deuda pública. Fue una estrategia keynesiana décadas antes de Keynes.

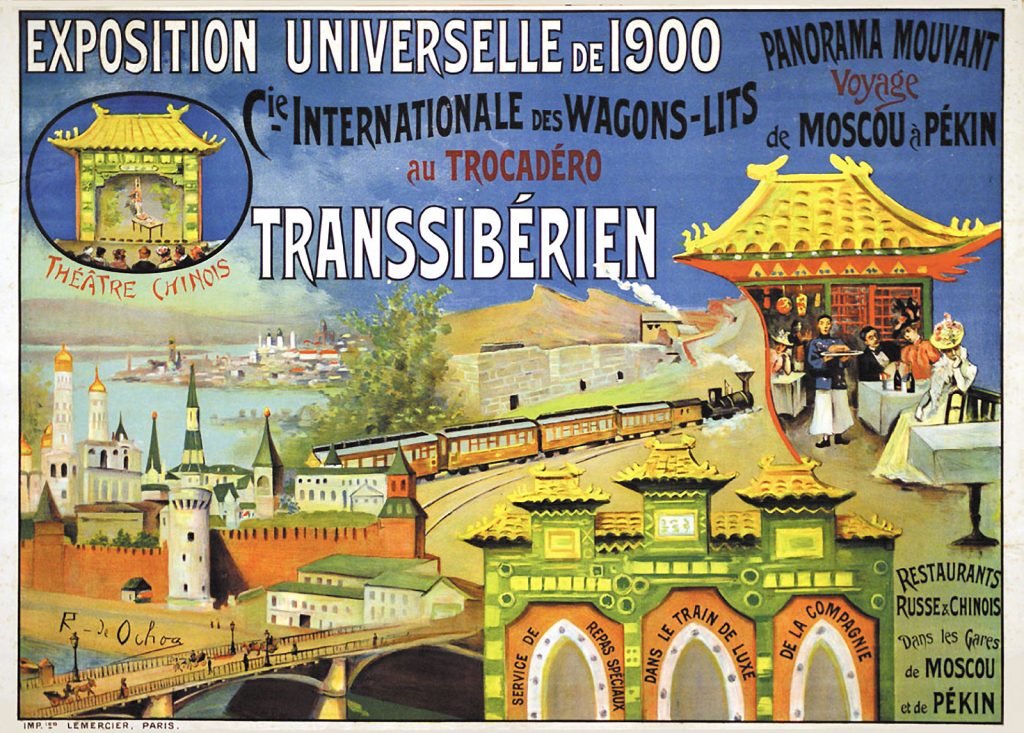

Se planeaba construir una especie de pirámide de los usuarios del nuevo sistema de ferrocarriles. Comenzaría con sus clientes institucionales: el Estado y el Ejército —especialmente útil durante la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 y 1905—. Seguiría con los migrantes, resultado de una política de subsidios liderada por el mismo Witte para fomentar la migración interna desde las zonas urbanas de Rusia hasta Siberia, buscando crear una base de retorno sostenida en la actividad agrícola; y los turistas y diplomáticos, que se dejarían seducir por vagones de lujo con bibliotecas, gimnasios, pianos y baños de mármol, y menús que ofrecían caviar y esturión. Para promocionar su veta turística, el pabellón ruso llevó una experiencia inmersiva a la Exposición Universal de París de 1900. El resultado fue una campaña de relaciones públicas magistral. En pocos años, la imagen de Rusia había pasado de ser un imperio agrario atrasado y hostil, a una potencia industrial moderna y tecnológicamente capaz.

Poster para promocionar el Transiberiano en la Exposición Universal de París, 1900.

Pero no nos adelantemos: Alejandro III había sido muy claro. Quería que el ferrocarril fuese construido por gente rusa y con materiales rusos. Sin embargo, la realidad de la cadena de suministro del zar era bastante distinta. La capacidad local no podía seguirle el ritmo a la demanda frenética del proyecto, así que debieron optar por diversificar para mitigar riesgos. Los rieles y el acero llegaron desde plantas de los Urales, que aumentaron significativamente su producción, enviando cantidades masivas de rieles y acero para las estructuras. Sin embargo, también se adjudicaron contratos para grandes empresas estadounidenses, como Carnegie Steel y Maryland Steel Co. También entraron algunos proveedores británicos y alemanes. A pesar de las críticas internas que esto generó, los cronogramas de Witte no se dejaban frenar por nada.

En cuanto a las locomotoras de vapor y la maquinaria de excavación —necesaria donde el trabajo manual no era suficiente— solían provenir de Baldwin Locomotive Works y otros fabricantes occidentales. Los sistemas de frenos y equipos eléctricos estuvieron a cargo de Westinghouse. El Transiberiano, símbolo del poder ruso, llevaba debajo de su estructura una red de ensamblaje global. Los durmientes y los puentes, al fabricarse con madera verde no curada, solían hacerse en base a taiga siberiana.

El Lago Baikal, el lago de agua dulce más profundo y antiguo del mundo, representaba un obstáculo de 600 kilómetros de largo que partía a la línea en dos. Construir la vía alrededor de la costa sur era una tarea tan compleja que tomaría años completarla. El tren, sin embargo, no podía esperar.

Lago Baikal en invierno. Fotografía de Pavel Kuzmichov.

La solución del Ministerio fue implementar un sistema de ferris ferroviarios para cruzar el lago, conectando las estaciones de Baikal y Mysovaya. El contrato para los ferris se adjudicó a la firma británica Sir W.G. Armstrong, Whitworth & Co. Traer un barco más grande que el ferrocarril, para que se lo tragase y cruzara el lago con su rompehielos, parecía sacado de una película de ciencia ficción. Sin embargo, estaban enfocados en lograrlo. Uno de sus grandes problemas era mover un barco de 4,000 toneladas al corazón de Asia. Debieron desmontar los ferris en casi 7,000 piezas, que fueron enviadas hasta San Petersburgo. Allí se trasladaban por la red ferroviaria ya existente y, cuando esta llegaba a su fin, pasaban a trineos tirados por caballos hasta la orilla del lago. Junta a las aguas, en Listvyanka, se construyó un astillero temporal para rearmar los buques.

El SS Baikal, botado en 1899, era sencillamente impresionante: podía cargar 24 vagones de tren en su cubierta intermedia y cruzar el lago rompiendo hielo de hasta un metro de espesor. Sin embargo, en los inviernos más duros, ni siquiera el rompehielos podía pasar. En una improvisación desesperada durante la Guerra Ruso-Japonesa, el Príncipe Khilkov ordenó tender vías sobre el hielo del lago. Los vagones eran arrastrados uno por uno por caballos (las locomotoras eran demasiado pesadas y se desmontaban) para mantener el flujo de suministros al frente.

Mientras los ferris operaban, se construía el tramo alrededor del extremo sur del lago. Conocido como la Hebilla de Oro del cinturón de acero ruso —debido a su costo exorbitante—, este tramo de 260 km requirió la construcción de 33 túneles, más de 200 puentes y viaductos, y kilómetros de muros de contención. El costo por kilómetro fue un 40% más alto que en cualquier otra sección del Transiberiano.

SS Baikal en el lago. Tyne Wear Archive Museums.

La complejidad era tal que los ingenieros rusos tuvieron que subcontratar talento especializado. Se trajeron albañiles y canteros de Italia (especialmente de Friuli) y Albania, expertos en la construcción de túneles alpinos y muros de piedra en seco. Estos contratistas extranjeros dejaron su huella en la arquitectura de los portales de los túneles y los muros de contención, algunos de los cuales, como la famosa “Pared Italiana”, siguen en pie hoy como monumentos a la calidad de la construcción artesanal en un proyecto industrial.

Los ingenieros del siglo XIX no comprendían completamente la mecánica del suelo congelado, ni cómo se comportaría frente al peso de los trenes. Al retirar la vegetación para los terraplenes, los hielos eternos quedaban expuestos al sol, derritiéndose de a poco y provocando que las vías se hundieran en el barro. Estos hundimientos, si bien eran costosos, resultaron bastante menos letales que los peligros que esperaban a los ingenieros y obreros.

Mientras construían cerca de Vladivostok, los obreros invadieron el territorio de los tigres de Amur. Dicen que, perturbados por la construcción y la disminución de los jabalíes, los depredadores comenzaron a atacar a trabajadores y guardias, aterrorizando a los campamentos. Y, mientras algunos hombres se veían forzados a salir a cazarlos, el cólera y el ántrax siberiano se convertían en epidemias silenciosas. Las condiciones sanitarias en los campamentos eran infrahumanas: la falta de hospitales y la gestión inadecuada de residuos provocaron brotes que paralizaron la construcción en varias ocasiones. Mientras se construía la sección Trans-Baikal, se documentó que los cadáveres solían permanecer sin enterrar —o, en sus propias palabras, en hielo— durante meses antes de que un médico pudiese certificar la muerte.

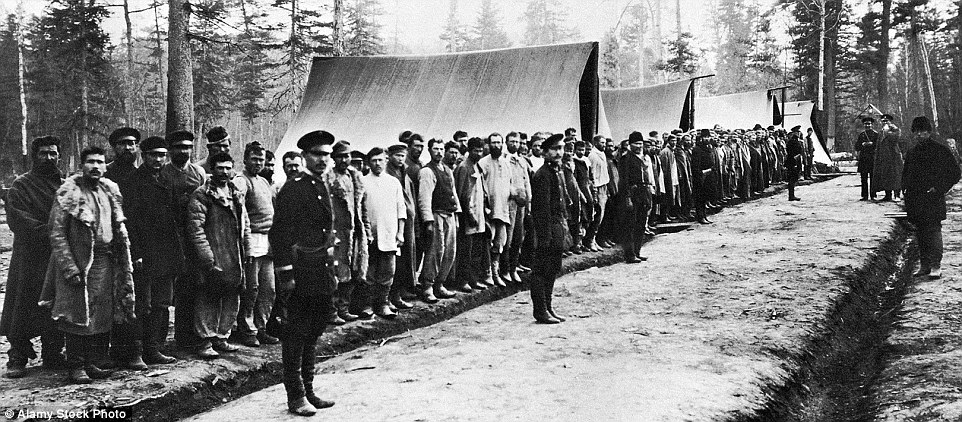

Trabajadores forzados de Siberia, circa 1890. Alamy.

El proyecto del Transiberiano implicaba una movilización masiva de personas en un mercado laboral deficiente y en zonas inhóspitas. La densidad poblacional de Siberia era casi de 1.5 personas por versta —equivalentes a 1.14 kilómetros cuadrados—. El reclutamiento local se hacía imposible para la escala requerida.

Sumaron manos para el proyecto recurriendo a varias fuentes. El estado zarista usó a los prisioneros como mano de obra esclava, prometiendo reducciones de sentencia a cambio de trabajo en la vía. Miles de katorzhanos trabajaban encadenados a sus carretillas, moviendo tierra y rompiendo piedra envueltos en un aire gélido. Para mantener orden y disciplina, también se enviaron a batallones enteros para construir y organizar la mano de obra de las zonas más remotas, donde los contratistas se negaban a ir.

Conforme las obras se acercaban a Asia la escasez se acentuaba, así que se contrataron a miles de trabajadores chinos, coreanos y persas para las zonas limítrofes. Los extranjeros solían ser vistos con buenos ojos por los rusos: les conferían una resistencia especial, y celebraban que aceptasen sueldos más bajos que los trabajadores locales. Sin embargo, a pesar de su buena valoración frente a los capataces, los extranjeros sufrían discriminación y eran relegados a condiciones de vida aún peores que las regulares. Por último, los canteros italianos y los ingenieros de puentes de Europa occidental formaron la élite del terreno, encargados de enseñar el oficio a los locales.

Prisioneros rusos trabajando en la zona oeste de la obra a principios del siglo XX. Russian National Library.

A pesar de la poca homogeneidad de los trabajadores, los gestores del proyecto fueron claves para comprender la burocracia y el terreno de construcción. El Ministro de Vías de Comunicación, Mikhail Khilkov, era un aristócrata que renunció a sus privilegios y se convirtió en una eminencia de la comprensión del suelo. El ingeniero y escritor Kikolai Garin-Mikhailovsky trazó la ruta del ferrocarril, rechazó los sobornos de los mercaderes de Tomsk para que el Transiberiano cruzara su ciudad, y se basó en datos técnicos para tender puentes. Y el ingeniero Orest Vyazemsky estuvo encargado de los diarios y reportes que documentaron las luchas en Siberia.

Hoy, el Imperio Ruso ya no existe. La URSS ha caído y Rusia se mantiene envuelta en un conflicto armado frente a Ucrania, proyectando una especie de nueva Guerra Fría sobre el horizonte. Sin embargo, el Transiberiano sigue siendo la arteria vital que conecta a Europa y Asia. Actualmente se encuentra bajo la gestión de Russian Railways, y sigue enfrentándose a desafíos modernos de Procurement y suministro que son, de muchas formas, ecos modernos de los problemas con que se encontró Witte. La geopolítica, los impactos operativos y las estrategias de Procurement de emergencia son cosas que dialogan constantemente con una operación que no puede parar, y que ya ha abierto vagones para ser contratados por empresas de todo el mundo, sin importar si tienen operaciones en Rusia o China.

Niño mongol fotografiado junto al Transiberiano en 1997, en la parada del Desierto de Gobi. Alamy.

Y, a pesar de los problemas, el espíritu ambicioso del zar persiste. Hoy en día, un nuevo proyecto, llamado Transiberiano en siete días, busca acelerar el tránsito de contenedores desde Lejano Oriente hasta las fronteras occidentales de Rusia, buscando competir con el transporte marítimo en la región. Si se logran superar los cuellos de botella digitales y geopolíticos, el tren que Alejandro III vio en sueños, podría convertirse en un corredor terrestre más seguro que las principales rutas oceánicas, como los canales de Suez y Panamá.

Compártelo con tu red y sigamos fortaleciendo juntos la comunidad de líderes en compras y procurement en Latinoamérica.